Die Mainzer Favorite am Vormittag des 29. Mai 1781 beim Besuch von Kaiser Joseph II.

Das kurfürstliche Lustschloss in Mainz

Ölgemälde: Kulturstiftung Hanna und Stefan Schmitz (© André Brauch), 2023, Öl auf Leinwand, 160 cm x 110 cm

Das Lustschloss Favorite mit seiner barocken Gartenanlage vor den Toren von Mainz strahlte Macht und Pracht der Kurfürsten aus wie kaum ein anderes Bauwerk in Mainz. Das von dem verstorbenen Kunstmäzen Stefan Schmitz in Auftrag gegebene Ölgemälde des Historienmalers André Brauch zeigt nach mehr als 200 Jahren wieder die prächtige Schlossanlage in ihrem letzten und bis heute nur wenig bekannten Ausbauzustand.

Mainz im Jahr 1700. In der Martinsburg residiert seit fünf Jahren Kurfürst und Erzbischof Lothar Franz von Schönborn. Als barocker Herrscher ist es ihm wichtig, seine führende Rolle in Reich und Kirche nach außen prachtvoll zu repräsentieren. Namhafte Künstler der Zeit sind deshalb immer wieder gern gesehene Gäste am Mainzer Hof. Ein Projekt liegt Lothar Franz dabei ganz besonders am Herzen. Wie andere europäische Fürsten will auch er im „Centralort des Reiches“ ein repräsentatives Lustschloss (französisch „Maison de plaisance“, was auch „Landhaus“ bedeutet) für private Veranstaltungen oder zwanglose Begegnungen haben, bei denen auf ein aufwendiges Hofzeremoniell und höfische Repräsentation verzichtet werden kann. Damit beginnt die Geschichte der Favorite, deren Architektur und Gartengestaltung später für Bewunderung in ganz Europa sorgen sollte.

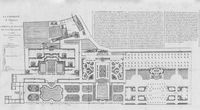

Die Favorite gehörte mit einer Länge von 400 m und einer Breite von 140 m nicht zu den größeren Lustschlössern des europäischen Barocks. Durch die meisterhafte Ausnutzung des Geländes sowie die Anordnung der Gebäude war es den Architekten aber gelungen, den Eindruck von Weiträumigkeit und Großzügigkeit zu vermittelten. Für die Favorite wurde die bis dahin vorherrschende einheitlichen Achsenstruktur des Barockgartens mit ihren großen geometrisch angelegten Blumenbeeten aufgelöst und durch drei parallel nebeneinander und zum Rhein hin ausgerichtete Gartenanlagen ersetzt.

Im südlichen Garten, dem sog. Petit Marly, befand sich an der Grenze zum Koster Kartause das Rheinschlösschen als Wohnung für den Fürstbischof. Der Gartenteil bestand aus zwei Parterre, auf deren untere ein großes Wasserbassin mit einer Grotte für einen Blickfang sorgte. Das obere Parterre wurde durch sechs, jeweils zu drei Paaren gestaffelten und eingerückte Pavillons für die Hofgesellschaft geprägt, die das Auge des Betrachters auf die breitgelagerte und repräsentative Orangerie lenkte. Der daneben liegend, zweite und mittlere Garten war als Wasserachse angelegt und mit Terrassen untergliedert. Diese waren durch aufwendige Kaskaden und großzügige Treppenanlagen miteinander verbunden und ermöglichten spektakuläre, in vielen Quellen überlieferte Ausblicke auf den Zusammenfluss von Rhein und Main und das Taunusgebirge. Einen völlig anderen Charakter als die Wasserachse hatte der dritte Gartentrakt, bei dem es später noch zu größeren Veränderungen kommen sollte. Dieser nördliche Garten bestand nach seiner Fertigstellung aus zwei Teilen, die durch eine mit Baumkegeln geschmückte Treppe verbunden war. Unten am Rhein befand sich der nach der Stadt gelegene Eingang, der über eine Sichtachse bis zum Rheinschlösschen verfügte und eine repräsentative Zufahrt ermöglichte. Der obere Bereich war durch eine Große Promenade mit vier Reihen von Rosskastanien bestimmt.

Wasserspiele und Wassertreppen

Die Wasserspiele und Wassertreppen der Favorite wurden durch eine Brunnenstube am Hechtsheimer Berg und neu gebaute Wasserleitungen versorgt. Auf dem Gemälde sind das große Wasserbecken hinter der Orangerie und das schmuckvoll verblendete Château d'eau (Wasserturm) oberhalb der mittleren Wasserachse zu erkennen, die beide durch einen auf der Höhe des Albansbergs eingerichtetes Wasserreservoir im Graben der Karl-Schanze versorgt wurden und anschließend das Wasser zu den verbliebenen Wasserkünsten und -treppen leiteten. Auf dem Bild links ist die Figur des Flussgottes Rhenus im Stadtpark zu sehen, die ein figürlicher Bestandteil des chateau d’eau war.

Prächtige Kupferstiche

Dieses Bild der ersten Ausbauphase der Favorite wird bis heute durch die zwischen 1723 und 1726 geschaffene Serie von vierzehn prächtigen Kupferstichen von Salomon Kleiner geprägt (siehe links einen Kupferstich aus der Serie). Auch wenn diese nur begrenzt den Anspruch einer objektiven historischen Quelle erfüllen können, so breiten diese Stiche eindrucksvoll das Panorama der barocken Favorite aus und versetzen heute noch die Betrachter immer wieder in Staunen.

Die Darstellung der Schloss- und Gartenanlage auf dem Gemälde von André Brauch weicht in mehreren Stellen von den berühmten Kleiner-Stichen ab. Was hat den Künstler dazu bewogen? Das liegt darin begründet, dass die Kleiner-Stiche viele optisch markante Elemente zeigen, die lediglich projektiert (z. B. Wassertreppe oder wasserreiche Große Kaskade vor der Orangerie) oder in veränderter Form (z.B. Rheinschlösschen) ausgeführt wurden.

Nachgewiesener Ausbauzustand

Spätere Veränderungen

Zerstörung

Nach der Eroberung von Mainz durch die Franzosen machten diese im Jahr 1793 das Schloss und den Garten der Favorite dem Erdboden gleich, um für die bevorstehende Belagerung der Stadt vor den Festungsanlagen freies Schussfeld zu erhalten. Die Steine wurde später für den Neubau von Festungsbauten in Kastel genutzt und heute erinnern nur noch der Flussgott Rhenus sowie der Herkules im Mainzer Stadtpark an das Schmuckstück des barocken Mainz.

Lage der Favorite im Ausbauzustand von 1779 im heutigen Stadtpark von Mainz